Netzplantechnik: So gelingt die erfolgreiche Projektplanung ✔

So wie gute Handwerker Hammer, Zange und Maßband verwenden, so wertvoll ist für den professionellen Projektleiter die Netzplantechnik. Sie ist die Basis einer erfolgreichen Projektplanung, um Meilensteine in Gantt-Charts und Balkendiagrammen abzubilden.

Doch es gibt weitere Gründe, die Netzplantechnik zu nutzen. Wir nennen Ihnen fünf wichtige Gründe, wie die Netzplantechnik Ihre Projektarbeit erfolgreich unterstützt.

1. Etablierte Methode für Projektmanager

Im Guide to the Project Management Body of Knowledge, kurz PMBOK®, ist die Netzplantechnik im Wissensgebiet „Terminmanagement“ verankert. Die Autoren des PMBOK®, der "Bibel" für Projektmanager, bezeichnen die Netzplanmethode als „Vorgangsknotennetzplanmethode“ (VKN).

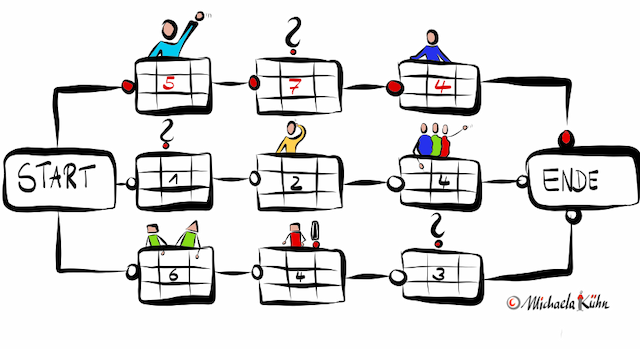

Ihre Definition ist: „Eine Methode zur Erstellung eines Terminplanmodells, in dem die Vorgänge durch Kästchen dargestellt werden und grafisch durch eine oder mehrere logische Anforderungsbeziehungen verbunden sind, um die Reihenfolge aufzuzeigen, in der die Vorgänge durchgeführt werden müssen.“

Vorgänge sind durch Zeit und Ressourcen beschrieben. Zu den Ressourcen zählen Budget, Personal oder Sachmittel.

Somit berücksichtigt die Netzplantechnik wichtige Komponenten des „magischen Dreiecks“ im traditionellen Projektmanagement. Die Vorgänge sind als Kästchen (Vorgangsknoten) im Netzplan dargestellt.

Sie sind mit Pfeilen so miteinander verbunden, wie sie durch Vorgänger- und Nachfolgebeziehungen voneinander abhängig sind. Das PMBOK® unterscheidet vier Formen von Abhängigkeiten oder logischen Anordnungsbeziehungen:

- Normalfolge: EA = Ende-Anfang-Verknüpfung

- Endfolge: EE = Ende-Ende-Verknüpfung

- Anfangsfolge: AA = Anfang-Anfang-Verknüpfung

- Sprungfolge: AE = Anfang-Ende-Verknüpfung

Jeder Vorgang besitzt einen frühesten und spätesten Anfangs- und Endtermin. Üblich ist es auch, Vorgänge mit zeitlichen Puffern (Gesamtpuffer und freie Puffer) zu versehen.

Um wirklich alle Komponenten des Netzplanes zu berücksichtigen, stützt sich der Projektleiter auf den Projektstrukturplan (PSP). Er beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Projekt zu erledigen sind.

Die Netzplantechnik dient nicht nur der Erstellung des Terminplanes. Mit ihr lassen sich auch Planungen zu Produktionsmitteln, Kosten und Projektstrukturen erarbeiten.

Die ausführliche Darstellung der Netzplantechnik im PMBOK®, dem Standardwerk für Projektleiter, sorgt für ein sprachliches Fundament, auf dem sich Erfahrungen aus der Projektarbeit in den unterschiedlichsten Projekten strukturierter und effizienter austauschen lassen.

"Kurz: Alle sprechen die gleiche Sprache und sie verstehen auch, was der Gesprächspartner meint"

2. Übersicht verschaffen

Netzplandiagramme bilden den gesamten Workflow eines Projektes ab, indem ihre grafische Struktur die logische Reihenfolge von Tätigkeiten widerspiegelt.

Dem Betrachter wird ersichtlich, welche Vorgänge nacheinander, parallel, überlappend oder unabhängig voneinander ablaufen könnten. Auch Zeitbedarfe, die zwischen den Vorgängen liegen, werden sichtbar.

Anders als bei einem Balkendiagramm oder einem Gantt-Chart, bei denen die Vorgänge auf einer Zeitleiste abgebildet werden, zeigt der Netzplan den Arbeitsfluss. So wird viel klarer, welche Aufgaben inhaltlich zusammenhängen und nicht auseinandergerissen werden dürfen.

Für den Projektleiter hat das Vorteile: Er erkennt früh Zusammenhänge zwischen den Vorgängen, sodass er sich bereits in einer frühen Projektphase über alternative Abläufe Gedanken machen kann.

3. Wertvolles Planungsinstrument

Im traditionellen Projektmanagement ist es sinnvoll, phasenweise zu planen.

In der Vorprojektphase oder während der Initiierung eines Projektes entsteht der erste Entwurf eines Netzplanes. Diese erste Version bietet die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Zeitbedarfen für verschiedene Aktivitäten zu „jonglieren“.

Dieses Durchspielen von Alternativen hilft zu prüfen, welche Handlungsstränge sich am besten auf das Erreichen des geplanten Liefertermines auswirken. Das heißt, der Projektleiter erhält in einer frühen Projektphase belastbare Erkenntnisse über Möglichkeiten und Gefahren, pünktlich abzuliefern. Spätere Projektphasen verlangen nach detaillierteren Planungen.

Schritt für Schritt und im weiteren Projektverlauf sind der Projektleiter und sein Team in der Lage, die Netzpläne zu verfeinern.

"Es ist unbedingt notwendig, die Mitglieder des Projektteams, Fachabteilungen, Lieferanten und andere wichtige Stakeholder in die Erstellung des Netzplanes einzubeziehen."

4. Transparent kommunizieren

Laut PMBOK® ist der Netzplan ein wichtiges Projektdokument.

Der Projektleiter ist dafür verantwortlich, dass der Netzplan stets aktuell ist. Änderungen müssen eingearbeitet sein. Die jeweils aktuelle Ausgabe muss an einer für alle Projektmitarbeiter und Stakeholder zugänglichen Stelle archiviert werden.

Die Darstellung in Vorgangsknoten und Pfeilen birgt Gefahren: Denn für den ungeübten Blick kann die Vielzahl von Informationen über Start- und Endtermine, Pufferzeiten und Abhängigkeitsbeziehungen mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Deshalb darf der Projektleiter den Netzplan Dritten, insbesondere dem Management, nur kommentiert überlassen.

Der Netzplan macht Zeitkalkulationen des Projektleiters transparenter und nachvollziehbarer. Werden Vorgangsdauern oder Vorgänger- und Nachfolgebeziehungen verändert, kann dies Auswirkungen auf den Liefertermin haben.

- Was passiert, wenn Termine nach vorn gezogen werden?

- Was geschieht, wenn Arbeiten nicht wie geplant abgeschlossen werden können?

- Welche Auswirkungen hat es, wenn Vorgänger- oder Nachfolgebeziehungen gestört oder unterbrochen werden?

Mit dem Netzplan in der Hand kann der Projektleiter das Zustandekommen eines Meilensteins überzeugend argumentieren.

5. Überwachen und steuern

Das Arbeiten mit dem Netzplan bedeutet, sich intensiv mit den Gegebenheiten im Projekt auseinanderzusetzen. Der Projektleiter analysiert Abläufe, ermittelt Ressourcenbedarfe und kalkuliert Pufferzeiten. Für die „geistige Hygiene“ benötigt er Zeit. Doch der Aufwand macht sich bezahlt.

Denn er kann auf Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten im Projektablauf stoßen. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, dass Puffer für einzelne Tätigkeiten den Gesamtzeitbedarf aufblähen. Ohne die Arbeit am Netzplan blieben derartige Fehler im Verborgenen.

Kritischer Pfad

Der Netzplan stellt wertvolle Indikatoren über den kritischen Pfad dar. Der kritische Pfad, also der Weg durch das Netzwerk, auf dem all jene Aktivitäten verbunden sind, deren Bearbeitungszeit nicht verlängert werden darf, ohne damit die Gesamtdauer des Projektes auszudehnen, liefert Aussagen über die Mindestdauer eines Projektes.

Mit anderen Worten: Der kritische Pfad beantwortet die Frage, wie groß die Gefahr ist, sich im Projekt zu verspäten.

Mithilfe des Netzplanes unterscheidet der Projektleiter zeitlich kritische von unkritischen Tätigkeiten. Das gibt ihm die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und seine eigenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen.

Für die Projektarbeit heißt das konkret:

- Fristen setzen für scheinbar unwichtige Aktivitäten, wenn sie sich als Vorgänger- oder Nachfolgebeziehung auf das Erreichen des Liefertermines auswirken.

- Dafür sorgen, dass rechtzeitig Ausrüstungsgegenstände, Lizenzen, Zugangsberechtigungen oder Zertifikate, kurz all die „Kleinigkeiten“, die im hektischen Projektalltag gern vergessen werden, zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden.

VIDEO: Netzplan oder Gantt-Diagramm?

Netzplan oder Gantt-Diagramm – wie hängt das zusammen? Was sind die Unterschiede?

- Was sind die Unterschiede?

- Wann braucht man welchen Plan?

- Warum wird das Gantt-Chart in jeder Projektpräsentation verwendet, aber der Netzplan in Prüfungen abgefragt?

Über den Autor

Experte für berufliche Weiterbildung und Personalentwicklung. Kontaktanfrage gerne auch bei LinkedIn:

Weitere Artikel

7 wichtige Projektmanagement-Methoden

Installateure und Handwerker nutzen ihren Werkzeugkasten, um Hammer, Steckschlüssel und Wasserpumpenzange vor Ort zur Hand zu haben und um diese einfach zu transportieren.

Der professionelle Projektleiter, Experte auf seinem Gebiet, verwendet Projektmanagement-Methoden, Checklisten und Tools.

Wie sieht sie aus, die perfekte Werkzeugkiste für den Projektmanager?

Projektplan erstellen: mehr Übersicht im Projekt

Meilensteintrendanalyse - Termine immer im Blick haben

Projektmanagement: Projektphasen und Meilensteine

Im Projektmanagement ist Zeit Geld. Im Universum des Projektleiters sind Zeit und Budget die Leitplanken seines Schaffens.

Die Zeit, so schreibt Rüdiger Safranski in seinem gleichnamigen Buch, „die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie.“

Der folgende Beitrag thematisiert die Zeit als Phasen und Meilensteine im Projektmanagement.

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?