So erstellen Sie einen Projektstatusbericht!

Die professionelle Projektleitung richtet sich bei ihrer Berichterstattung nach den Bedürfnissen von Auftraggeber und Stakeholdern. Denn sie sind ihre Zielgruppe und sie müssen regelmäßig, strukturiert und kompakt über den Projektablauf informiert werden. Mit dieser Einstellung finden Projektleiterinnen und Projektleiter den für den Report passenden Aufbau, Inhalt, Verteilerkreis und das Berichtsintervall.

Darüber hinaus sind der Charakter des Projektes und dessen Priorität im Unternehmen zu berücksichtigen. Auch sie stellen wesentliche Kriterien zur Ausgestaltung des Projektstatusberichtes dar. Das Erstellen des Projektstatusberichtes verlangt konzentriertes Arbeiten - weil die Reaktionen der Empfänger Konsequenzen für den weiteren Projektverlauf haben können.

Was ist ein Projektstatusbericht?

Der Projektstatusbericht fasst die wesentlichen Daten eines Projektes und dessen Fortschritt zusammen.

Zu den wesentlichen Daten zählen alle Informationen über Meilensteine, Projektphasen, geplantes und verausgabtes Budget, Ressourceneinsatz und -bedarf, Prozess- und Produktqualität, bekannte Risiken und den Umsetzungsstatus zu deren Vermeidungsstrategien.

In der Regel wird der Projektstatusbericht durch die Projektleitung erstellt oder das Projektmanagement-Office (PMO). Sie nutzen Informationen, die Teilprojektleiter oder Projektmitarbeitende gesammelt und übermittelt haben.

Ziele des Projektstatusberichtes

Der Projektstatusbericht hat das Ziel, Auftraggeber und einflussreiche Stakeholder über den Projektfortschritt zu informieren.

Immer dient er jedoch als Entscheidungsgrundlage für die Auftraggebenden. Das regelmäßige Berichterstatten sorgt für einen konstanten Informationsstrom, kanalisiert die Kommunikation und macht sie dadurch steuerbar.

Für die Projektleitung zeigt sich der Projektstatusbericht als Spiegelbild, das kritisch die eigenen Leistungen offenlegt.

Darüber hinaus dient der Projektstatusbericht als Transportmittel für Informationen, mit dem Ziel, Entscheidungen zu initiieren. Ein weiteres – und für Techniker oft vernachlässigtes – Ziel ist seine Verwendung als Marketinginstrument. Hier gilt es, Vertrauen zwischen Projektleitung und Entscheidern aufzubauen, indem Sachverstand und Expertise im Projektmanagement vermittelt wird.

Inhalt, Struktur und Umfang

Die professionelle Projektleitung richtet sich nach den Bedürfnissen von Auftraggeber und Stakeholder, um den Aufbau, die Struktur und den Inhalt des Projektstatusberichtes zu gestalten, mit Informationen zu füllen und regelmäßig zu verteilen.

Sie sind die Zielgruppe der Berichterstattung. Darüber hinaus ist der Charakter des Projektes und seine Priorität im Unternehmen wesentliches Kriterium zur Ausgestaltung des Berichtes.

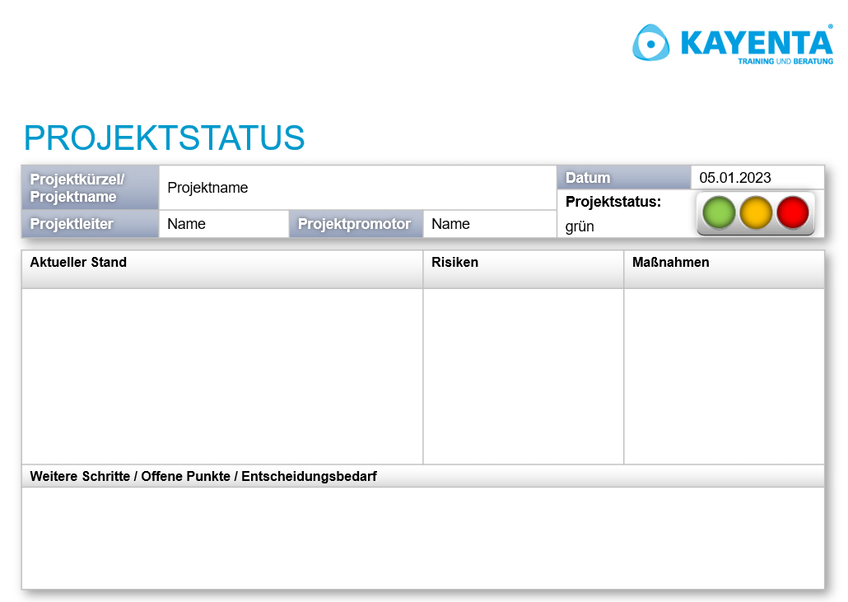

In der Praxis enthält der Projektstatusbericht folgende Sektionen:

-

Kopfdaten: Hier sind die Rahmendaten aufgeführt wie Projektname, Name der Projektleiterin oder des Projektleiters, Start- und Endtermin des Projektes, Erscheinungsintervall des Berichtes, Status-Ampel etc.

-

Inhalt: Erbrachte Leistungen für Liefergegenstände und Lieferqualität, Zwischenergebnisse in Form von Soll-Ist-Vergleichen, Abweichungen und Prognosen, Informationen über Ressourcenauslastungen, Entscheidungsbedarfe usw.

-

Meilensteine und Projektphasen: High-Level-Darstellung von Meilensteinen, Terminen und deren Einordnung in Projektphasen, kompakte Aussagen über den zeitlichen Fortschritt des Projektes sowie Einschätzungen und Kommentare, ob die Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden können oder nicht.

-

Budget: Informationen über Budgetbedarf und dessen Ausschöpfung bis zu einem Stichtag, Soll-Ist-Vergleiche, Prognosen und Abweichungen etc.

-

Risiken: Aufzeigen von potenziellen Risiken, Einschätzungen zu deren Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie den Einfluss auf bestehende Projektpläne – auch Maßnahmen zur Risikovermeidung sowie deren Umsetzungsstatus.

-

Darstellung: In der Praxis bewährt hat sich das Abbilden des Projektstandes in einem One-Pager. Nicht nur, weil er das Wesentliche auf einer Seite zusammenfasst und somit einen schnellen Einblick über den Projektstatus gibt, sondern auch, weil er die Projektleitung zwingt, nur über das Wesentlichste zu informieren. Programme und sehr große Projekte liefern regelmäßig mehrseitige Berichte – sie spendieren für jedes Teilprojekt eine Folie. Vorangestellt wird dann ein Management Summary, welches wichtige Einschätzungen, Hinweise oder Entscheidungsbedarfe in Kernsätzen verdichtet.

-

Berichtsintervalle: Sinnvoll kann es sein, regelmäßig und in einem vorher festgelegten Intervall schriftlich (und persönlich in Steuerungsmeetings) über den aktuellen Status des Projektes zu berichten. In kleineren Projekten ist es üblich, den Report regelmäßig per Mail an einen definierten Verteilerkreis zu versenden. Bei Bedarf und nach Aufforderung durch den Auftraggeber kann er auch persönlich präsentiert werden. Unabhängig von der Projektgröße und der Priorität kann eine punktuelle Berichterstattung die regelmäßige Berichterstattung unterbrechen. Das ist der Fall, wenn es zu besonderen Projektsituationen kommt und alle Betroffenen und Beteiligten unverzüglich über die Auswirkung auf die Projektpläne informiert werden müssen.

9 Praxistipps für das Erstellen des Projektstatusberichtes

- Der Projektstatusbericht kanalisiert den Informationsstrom in Richtung Auftraggeber und Stakeholder. Als Projektleiterin oder Projektleiter steuern Sie damit aktiv die Kommunikation im Projekt – auch an deren Außenkanten. Nutzen Sie diese Möglichkeiten regelmäßig – auch dann, wenn Sie niemand zum Erstellen eines Berichtes auffordert.

- Der Projektstatusbericht stiftet auch für Sie und Ihr Team Nutzen. Dessen Produktionsprozess zwingt Sie, fokussiert zu bleiben. Denn Sie wollen ja selbst kurz und knackig über Ihre Projektarbeit berichten.

- Wenn Sie die Wahl haben, persönlich an ein Gremium zu berichten oder den Status per Mail zu versenden, bevorzugen Sie den persönlichen Kontakt. Es ist einfacher, durch das gesprochene Wort Missverständnissen vorzubeugen.

- Berichten Sie seriös, berichten Sie basierend auf Faktenlage, sagen Sie die Dinge, so wie sie sind. Ungeschminkt. Besonders dann, wenn es beginnt, „aus dem Ruder zu laufen“. Zeigen Sie die wahre Situation. Aber lassen Sie diese „Hiobsbotschaften“ nicht unkommentiert stehen. Liefern Sie passende Lösungsoptionen inklusive Ihrer (im Team vorbereiteten) Bewertungen und wie sich die Lösungsmöglichkeiten auf die bestehenden Projektpläne auswirken.

- Vermeiden Sie, dass der Projektstatusreport den Empfängerkreis mit Informationen zuschüttet. Orientieren Sie sich immer an deren Informationsbedarf. Wählen Sie einen passenden Umfang und ein passendes Veröffentlichungsintervall. Wenn Ihr Projekt über einen längeren Zeitraum läuft, wäre ein monatlicher Berichtszyklus passend. Fragen Sie aktiv nach, welcher Informationsumfang gewünscht wird.

- Ist der Projektstatusreport erstellt, lassen Sie ihn durch eine weitere, mit Ihrer Projektarbeit vertraute Person (interner Lektor) gegenlesen. So decken Sie logische und inhaltliche Unstimmigkeiten und Darstellungsfehler auf und können diese vor dem Absenden ausmerzen.

- Wenn es in Ihrer Organisationseinheit (oder in der des Auftraggebers) ein Corporate Design gibt, verwenden Sie es. Wenn Sie mit Ihrem Team ein Projektlogo und einen Projektslogan in der Projektinitiierungsphase entwickelt haben, verwenden Sie sie.

- Wenn Sie mit externen Dienstleistern arbeiten, die Einfluss auf Ihre Projektergebnisse haben, können Sie den Projektstatus mit diesen vorab abstimmen – müssen das aber nicht. Der Vorteil: Sie signalisieren vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Nachteil: Sie könnten mit dieser kollegialen Geste ungewollte Einflussmöglichkeiten durch externe Leistungserbringer die Türen öffnen.

- Verwenden Sie Ampelfarben, um Ihre Statusdarstellungen zu illustrieren. Die Farben bedeuten: Grün ist im Plan, Gelb liegt nur bedingt im Plan und birgt Schwierigkeiten. Rot bringt erhebliche Probleme mit sich.

Über den Autor

Experte für berufliche Weiterbildung und Personalentwicklung. Kontaktanfrage gerne auch bei LinkedIn:

Weitere Artikel

Projektabschlussbericht im Projekt

Wo ein Anfang ist, muss auch ein Ende sein. Doch zum Projektabschluss ist die Gefahr groß, dass mühsam errichtete Strukturen auseinanderfallen, wertvolles Wissen versickert und Unerledigtes zurückbleibt.

Wie kann der Projektleiter das verhindern? Die Lösung: Der formale Projektabschluss. Was wäre zu tun?

Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Projekt oder eine Projektphase abschließen und welche Informationen ein Projektabschlussbericht beinhalten sollte.

Projektstrukturplan (PSP) - Nutzen und Vorteile für Ihre Projektarbeit

Mit dem Bauplan errichtet der Architekt Wohnungen, Häuser oder Städte. Der Ingenieur entwirft mit einem Konstruktionsplan Fertigungsstraßen und Lagerhallen.

Und der Projektleiter nutzt den Projektstrukturplan (PSP) als Werkzeug für sein Handwerk. Verwenden Sie den Plan der Pläne für Ihre Projektarbeit?

In diesem Beitrag erfahren Sie den Nutzen und Vorteile des PSP.

5 Tipps für Ihren Projektzeitplan

Für Außenstehende können Projektzeitpläne so anstrengend sein wie ein Wimmelbild. Weil sie jeden Meilenstein und jeden Haltepunkt im Projekt abbilden. Doch für Projektleitung und Team sind diese Informationen elementar, denn sie müssen alle zeitlichen Details und Abhängigkeiten im Auge behalten.

Projektzeitpläne können kompakt und oberflächig erscheinen, ähnlich wie der Blick aus einem Flugzeug. Deren Aufgabe ist es, ein Bild zu skizzieren, in dem sich Auftraggeber oder viel beschäftigte Stakeholder schnell orientieren können. Ein Blick genügt, um sich über die wichtigsten Meilensteine, Zeitbedarfe und Projektphasen zu informieren.

Egal welche Darstellungsform zum Einsatz kommt, fast immer gilt: Der Projektzeitplan ist das chronologische Abbild Ihres Projekts. Doch neben der passenden Darstellung eines Projektzeitplanes gibt es ganz andere Herausforderungen zu bewältigen.

7 wichtige Projektmanagement-Methoden

Installateure und Handwerker nutzen ihren Werkzeugkasten, um Hammer, Steckschlüssel und Wasserpumpenzange vor Ort zur Hand zu haben und um diese einfach zu transportieren.

Der professionelle Projektleiter, Experte auf seinem Gebiet, verwendet Projektmanagement-Methoden, Checklisten und Tools.

Wie sieht sie aus, die perfekte Werkzeugkiste für den Projektmanager?

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?